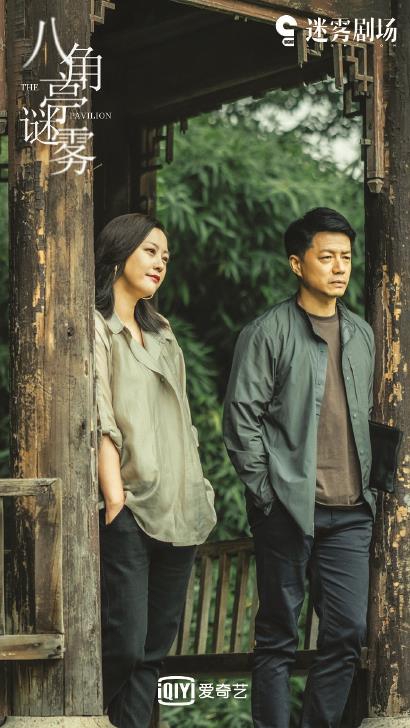

刚刚收官的悬疑剧《八角亭谜雾》(以下简称《八角亭》)由王小帅和花箐担任总导演。之前迷雾剧场《隐秘的角落》《沉默的真相》的好口碑,让观众对这部演员阵容强大的作品有了特别的期待。播出之后,这部剧在评价上呈现出两极分化,一方面,作为原创剧,没有原著为观众提供“凶手是谁”的结论,引起观众的好奇心,各种推测推理的帖子成为热帖;另一方面,因为家庭伦理叙事成为整部剧中的重要内容,让很多推理迷观众感到不满。

那么,《八角亭》究竟有哪些特别之处?

非一般类型片:将人物的情感和内心放在叙事重点

《八角亭》的主题,和王小帅曾经执导的电影《地久天长》类似:受到重创的一家人多年心结未解, 后终于放下,情感回归。曾看过一篇对国内某真实 人案受害者家属的报道,与剧中角色的状态类似:意外失去亲人,长期寻找凶手无果的折磨中,原本和睦家庭成员之间互相攻击及自我攻击,使得他们背离了日常生活,长期生活在痛苦的失衡状态之下。

全剧设置了复杂的家庭线,并把大多数关键人物关系框定在一个家庭之中。故事开始,每一个核心成员几乎都处于非正常的应激状态中:玄家充满攻击性的父亲、神经质的大姑、十五年不回家的小姑、处于全家人保护的核心但又在青春叛逆期的女儿,以及作为刑警的姑父、略古怪的中学男老师、失踪的同学、昆剧团团长夫妇等。

每一个关键人物都是一条叙事线,加在一起就形成了八九条叙事线索的叠加,采用散点叙事的方式,而非像传统的犯罪类型影视剧那样将视点集中在侦破者或发现者身上。人物众多渲染了故事的扑朔迷离:凶手会不会在家庭成员之中?而对十九年案情的隐情式交代以及 一集出现的新案件又构成了一个循环的局:玄家以及这些人物之间隐藏了什么样的大的秘密?

传统的类型悬疑剧更重视情节的推进和推理内容的反转,但《八角亭》采用了诸多反类型的处理方式,更突出的是内心的“谜雾”。与之相适应,剧集呈现出了这样一些特点:多人物叙事且几乎每个人的性格都有缺陷,更加符合圆形人物而非传统类型剧典型化和符号化的扁形人物;铺垫甚多,前几集节奏慢,后半程叙事和节奏渐入佳境,属于典型的慢悬疑,更注重整体的气氛和故事的质感营建;更为明确的是,传统的类型剧注重正邪双方的二元对立,而《八角亭》则在解谜环节设置了复杂情感和人性因素,去掉了正邪对立的模式化设置。

甚至,《八角亭》努力将家庭的困境突破在家庭内部讨论的界限,在一个更大的范围内探讨一个家庭如何积极面对灾难性事件之后的PTSD问题。结局 为温暖的是,每一个人都在反省,真诚地向家人道歉。“包容”和“接纳”也是全剧隐含的主题。

可以说,和传统类型剧重情节轻人物的方向相比,《八角亭》做出了不同的选择。这是一种积极的探索,因为只有突破才会促进类型的发展。

“慢悬疑”的失落:放弃传统类型模式后如何寻找新的认同

但同时,在放弃传统类型模式后,《八角亭》并未建构起一个有创意的新型的推理剧的模式,这使得其口碑一般,远不如迷雾剧场去年推出的两部剧。

其一,前半部叙事偏向家庭内部的矛盾,探案线索的推进较慢,让观众没法锁定悬疑剧的类型化指标。多线索和视角的悬疑剧叙事造成观众的视点分散,难聚焦在破案环节上。

其二,多数悬疑剧观众喜欢能够投射自我,在某种程度上共同参与破案的悬疑剧。《八角亭》中作为犯罪剧的 重要的三个人物:犯罪者、受害者、侦破者,没有能够获得观众的绝对认同。犯罪者如在云雾中,虽然不是高智商犯罪仍深藏多年;两代受害者或准受害者都性格怪癖,不得人心;刑警队长袁飞十九年未破案,被家人指责,新警察刘新力虽积极破案,但他只是副线人物,他个人的气质和状态更像是来自《八角亭》之外的另一个叫作“小镇警察破案录”的故事。

对于习惯类型剧观看的观众来说,在悬疑剧的观看中,他们并不想投入太多的情感。故事开始即传递出来各个人物深陷在过去未解案件中的纠结和痛苦,人物性格复杂,也会阻扰一部分观众进入剧情。

这种种原因,使得《八角亭》在开头几集中,就失去了一部分冲着悬疑剧而来的观众。

版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!

好于预期!A股走出独立行情 机构看多声音渐响 9月市场稳中有进?

好于预期!A股走出独立行情 机构看多声音渐响 9月市场稳中有进? 《今生有你》正在 李小冉:中年人的感情更有看头

《今生有你》正在 李小冉:中年人的感情更有看头 小米米家App升级7.0:首页革新 设备大一统

小米米家App升级7.0:首页革新 设备大一统 厦钨新能24亿元投建7万吨锂离子电池正极材料项目 35个月建成

厦钨新能24亿元投建7万吨锂离子电池正极材料项目 35个月建成 总投资 480 亿元,天马厦门 六代柔性 AMOLED 生产

总投资 480 亿元,天马厦门 六代柔性 AMOLED 生产 消息称腾讯推出全新业务 XR 布局全真互联网,已

消息称腾讯推出全新业务 XR 布局全真互联网,已 首届“上海消费季”正式启动 环保低碳产品表现亮眼

首届“上海消费季”正式启动 环保低碳产品表现亮眼 搜于特股票新 消息,搜于特股票现在还能买吗

搜于特股票新 消息,搜于特股票现在还能买吗 盘前有料丨前8月中国实际使用外资增长20%;今日4只新股申购…重要消息还有这些

盘前有料丨前8月中国实际使用外资增长20%;今日4只新股申购…重要消息还有这些 村落为啥打家打户量屋子测面积莫非要拆迁了? 实相来了

村落为啥打家打户量屋子测面积莫非要拆迁了? 实相来了 十款家常小炒春季吃 好是,下火又减肥哦

十款家常小炒春季吃 好是,下火又减肥哦 为何 近诺言卡皆落额了 四种情形惹起

为何 近诺言卡皆落额了 四种情形惹起 隔夜外盘:美股三大指数集体收高 纳指涨超2% 国际油价大跌逾5%

隔夜外盘:美股三大指数集体收高 纳指涨超2% 国际油价大跌逾5% QuestMobile 移动互联网全景流量洞察:移动全用户

QuestMobile 移动互联网全景流量洞察:移动全用户 鸡精味精对于身材无益吗?筛选时观准这3点! 大伙注意了

鸡精味精对于身材无益吗?筛选时观准这3点! 大伙注意了 消息称英伟达 RTX 3050 显卡首批供货充足,1 月

消息称英伟达 RTX 3050 显卡首批供货充足,1 月 母亲财政自由后花9年以及女儿成为好友 二母女可谓是尽配

母亲财政自由后花9年以及女儿成为好友 二母女可谓是尽配 不孕不育要多久才能治好,不孕不育要多久才能治好呀

不孕不育要多久才能治好,不孕不育要多久才能治好呀 “跨境理财通”试点一周年:累计跨境汇划金额11.97亿元 未来有望吸引全球投资者

“跨境理财通”试点一周年:累计跨境汇划金额11.97亿元 未来有望吸引全球投资者 人民银行上海总部:今年以来指导辖内金融机构用好专项再贷款为重点领域行业企业“充电”“加油”

人民银行上海总部:今年以来指导辖内金融机构用好专项再贷款为重点领域行业企业“充电”“加油”