打着“3亿人的家庭影院梦想”幌子的激光电视的神话,快要讲不下去了。

时间倒退几年,激光电视还能拿“尺寸”来说事儿,但如今TCL、红米的98吋液晶电视价格也来到了两万元以内,“我的也很大,你忍一下”。在液晶、OLED、Mini LED等技术映衬之下,越来越多的消费者意识到,激光电视似乎是一些厂商收割“韭菜”用户的“智商税”。

一方面,一些激光电视厂商凭借强大的营销手段“误导”国内消费者,另一方面,一些企业还在海外重金赞助诸多顶级国际赛事,似乎却并没有收获预期的品牌影响力。

如今在消费者逐渐认清激光电视“真面目”的背景下,这些企业仍紧抱激光电视概念,是舍不得放弃过去的营销投入、不敢承担路径选择错误的战略失误,所以只好选择在激光电视路线上蒙眼狂奔?

激光电视,我们为什么买单?

对比之下,激光电视已经没有任何的技术优势。

归根结底,激光电视也是投影显示的一种,从显示原理上来说,投影显示的问题在激光电视也都同样存在,例如“见光死”,亮度低、对比度低等,网络上有大量对比视频,激光电视除了“尺寸”,其它都处于被液晶吊打的水平,更不要说MiniLED、OLED技术了,基本就是“一眼差”。

吊诡的是,激光电视的“低亮度”却被厂商堂而皇之地当成了“优点”宣传至今,也就是我们熟悉的“漫反射护眼”的神奇论调。

我们暂且不提无论是漫反射还是直射,对于人眼来说亮度不同只不过是进入眼睛的光子数量不同,激光电视采用菲涅尔抗光屏,其实本身就是通过半同心圆的光学结构抵消上左右三个方向的杂光,减少漫反射。

更不要说激光电视和投影仪一样,在明亮环境下显像效果大打折扣,这就要求用户在黑暗环境下观看,才能获得接近官方宣称的色准和色域。然而在黑暗环境下观看屏幕,这本来就更加伤眼。

如果说激光电视因为亮度和中低端液晶电视一样差到只有两三百尼特,所以会保护眼睛和视力,这是不是有点侮辱消费者的智商了?要知道我们日常观察阳光下的物体,亮度都能达到数万尼特之高,如今电视厂商为了实现更接近人眼视觉的效果,更好的HDR效果,都在尽力提升峰值亮度。

这就像宣传座机比智能手机更优秀,因为座机没有信号辐射,是完全搞错了方向。

更加要命的是,激光电视通过色轮旋转来将RGB三色叠加成像的显示原理决定了,激光电视是有60Hz频闪的,加上伪4K激光电视还要靠像素抖动实现所谓“4K”,就更易造成视觉疲劳,但是没有哪个激光电视品牌敢对消费者承认这一点。

《人民日报》旗下的《生命日报》曾刊发过一篇名为《多位眼科专家论证:激光电视不护眼》的文章,其中提到专业机构测量出激光电视统一眩光值(UGR)可达33.9,远超行业公认的UGR=19舒适区间 高值,甚至突破了UGR=28的“不可忍受”值,直指将“护眼”包装为卖点的做法是“忽悠炒作”。

利用消费者对于“视力损伤”的恐慌,进行“护眼”营销,本就很败好感,但颠倒黑白、虚假宣传,将“护眼”宣传成明明对眼睛更有害的激光电视的卖点,只能说是离谱了。

激光电视,墙外开花墙内香?

虽然激光电视似乎存在一些宣传和技术方面的问题,但是相比于国外引领的OLED技术路线,及中国刚刚实现领先的Mini/MicroLED路线,激光电视领域国产厂商牢牢握着话语权,在对外宣传语境中,他妈总是以以“掌握核心科技”的形象出现。

比如近期的通稿中,某品牌称截至2021年4月份,已成为全球激光电视行业持有专利数量 多的厂商,俨然以激光电视领域技术先锋自居。

然而稍加了解不难发现,激光电视的核心零部件生产始终掌握在外国少数几家上游企业手中,例如德州仪器、日亚化学、理光(Ricoh)、大日本印刷(DNP)等。

版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!

牡丹江市农村数字电影院线:14年放映15万余场电影

牡丹江市农村数字电影院线:14年放映15万余场电影 在家重温《指环王》三部曲,如何实现不输影院的观影体验?

在家重温《指环王》三部曲,如何实现不输影院的观影体验? 爱奇艺智能副总裁孙峰:爱奇艺VR影院客房

爱奇艺智能副总裁孙峰:爱奇艺VR影院客房  万万没想到 你的心愿TA都能满足

万万没想到 你的心愿TA都能满足 一加8T将发布概念手机,背壳设计抢眼让人联想到坚果R2

一加8T将发布概念手机,背壳设计抢眼让人联想到坚果R2 傻眼了!基民豪赌医疗ETF 没想到越买越跌 本周更是创出近2年新低

傻眼了!基民豪赌医疗ETF 没想到越买越跌 本周更是创出近2年新低 Hebe和Ella现身影院支持Selina电影 三姐妹亲密同框感情好

Hebe和Ella现身影院支持Selina电影 三姐妹亲密同框感情好 平台+影院双重设限 电影退票依旧不易

平台+影院双重设限 电影退票依旧不易 当贝投影x3性价比高吗,3200ANSI 流明打造一流家庭影院

当贝投影x3性价比高吗,3200ANSI 流明打造一流家庭影院 共克时艰!浙江多地推出影院专项帮扶补助措施

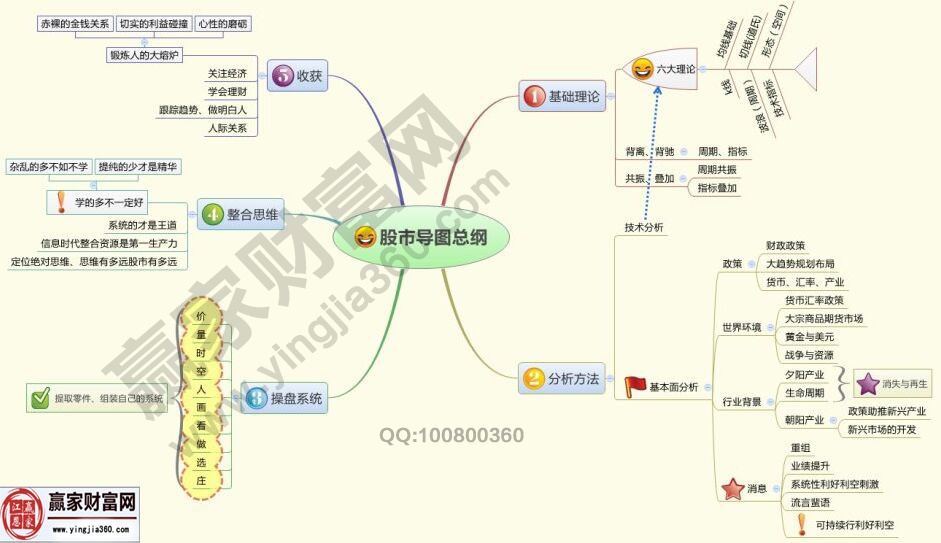

共克时艰!浙江多地推出影院专项帮扶补助措施 由一张图形所想到的股票知识

由一张图形所想到的股票知识  上半年国内新开业影院超400家 市场集中度进一步提升

上半年国内新开业影院超400家 市场集中度进一步提升 女子人肉占车位 没想到遇到“狠人”了!!

女子人肉占车位 没想到遇到“狠人”了!! 《唐人街探案3》终于要上了 这一次请选对影院,别让真相“淹没在黑暗中”

《唐人街探案3》终于要上了 这一次请选对影院,别让真相“淹没在黑暗中” 解锁影院开源节流新技能

解锁影院开源节流新技能 受新一轮疫情影响 全国多地的电影院再次暂停营业

受新一轮疫情影响 全国多地的电影院再次暂停营业 全球 二大影院运营商正式申请破产!

全球 二大影院运营商正式申请破产! 草莓苗都是有这种作用和功效 你没想到吧

草莓苗都是有这种作用和功效 你没想到吧 电竞崛起加速巨幕智屏时代到来,TCL巨幕影院智屏98Q6E率先揭开序章

电竞崛起加速巨幕智屏时代到来,TCL巨幕影院智屏98Q6E率先揭开序章 超级影院大年初一上新!这一次,你家客厅的电影院等你来激活

超级影院大年初一上新!这一次,你家客厅的电影院等你来激活